一本歯下駄。それは日本の伝統的な履物でありながら、単なる靴ではなく、修行や鍛錬の道具としての役割を担ってきました。一般的な下駄が二本の歯で支えられているのに対し、一本歯下駄はその名の通り、中央に一本だけの歯がある独特な形状を持っています。この一本の歯が生み出す不安定さこそが、履く者の体幹や集中力を鍛え、精神的な修行へとつながるのです。

一本歯下駄を履くと、自然と姿勢が正され、バランスを取るために全身の筋肉を使うことになります。そのため、近年では健康器具としての側面も注目され、スポーツ選手や舞台俳優など、体幹を鍛えたい人々のトレーニングに取り入れられることも増えています。最初は立つだけでも一苦労ですが、慣れてくると歩くことができ、熟練者になると走ったり、階段を上り下りすることも可能になります。

しかし、このような高い履物は日本だけのものではありません。世界を見渡してみると、文化ごとに異なる目的を持つ高下駄が存在しています。例えば、イタリア・ベネチアの「チョピン」。これは15世紀から17世紀にかけて貴族の女性たちが履いていた、高さ50cmを超えることもあった豪華な履物です。その目的は、当時の泥だらけの道路から衣服を守ること、そして何よりも「高さ」が富と権力の象徴だったからです。日本の一本歯下駄が修行や技能向上のために発展したのに対し、チョピンは社会的地位を誇示するための履物でした。

また、トルコの「ナリン」は、公衆浴場で履かれる木製のサンダルで、衛生を保つために作られました。一本歯下駄とは異なり、二本の支柱がついているため安定性があり、装飾として貴金属や貝殻が施されることもありました。そして、フィリピンの「バキヤ」は庶民の日常履物として、実用性を重視して作られたもの。比較的低く、履きやすい構造になっているため、一本歯下駄とは目的が大きく異なります。

このように、世界には高さのある履物がさまざま存在しますが、日本の一本歯下駄は他とは大きく違います。その最大の特徴は、”あえて不安定にする” という発想。ほとんどの履物が歩きやすさや実用性を考慮して作られるのに対し、一本歯下駄はその不安定さを乗り越えることで心と体を鍛えるという哲学に基づいています。これは日本の武道や芸道にも通じる「修行」の概念と深く関わっているのです。

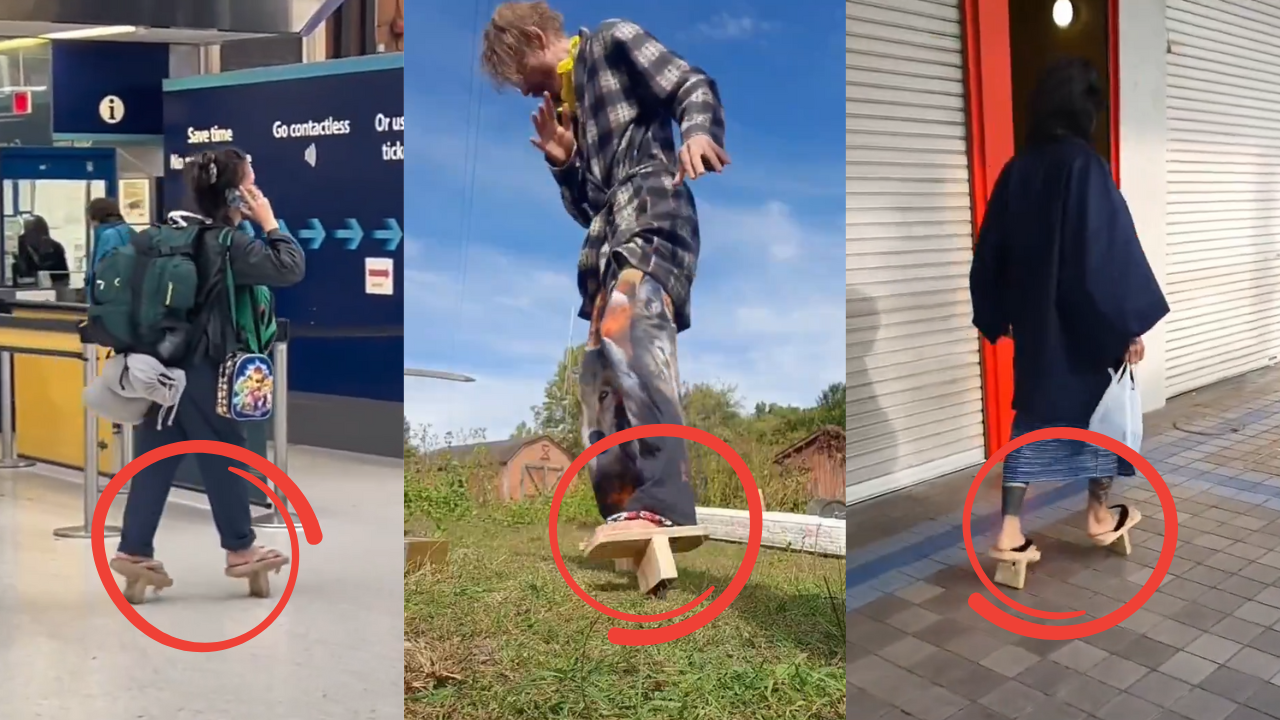

現代では、一本歯下駄は伝統芸能や武道の世界だけでなく、健康やスポーツの分野にも活用されています。バランス感覚の向上、姿勢改善、足腰の強化など、さまざまな効果が期待されるため、ヨガやフィットネスに取り入れる人も増えています。また、日本の伝統文化に興味を持つ海外の人々からも注目されているのですが、今回、一本歯下駄を履いてる動画がSNSでも話題になっていましたので、コメントの一部をご紹介します。

海外の反応

👱♂️ 一体、どうしてこれが伝統的な履物へと昇華したのだろう?

🧑 バランスの鍛錬以外に、どんな意義が隠されているのだろう?

👱♂️ 砂漠に暮らす者として、普段からサンダルを愛用する私には、その趣旨が痛いほど分かる。あの高床のサンダルは、足を清潔に保つための知恵そのものだ。素晴らしい発想だが、私には響かない。聖書には、家に入る際にサンダルを脱ぎ、足を洗う習慣が語られ、さらには断食の儀式にもなっているという。

👱♂️ 下駄は、本来、実用性を追求して作られた。履く者の足と着物を、地面の汚れ、泥、雪からしっかりと守るために。

🙍🏾♂️ 高さ、優雅さ、そして見事な技の披露。

👱♀️ バランスを保つのは至難の技。その分、筋肉がしっかりと鍛えられるに違いないわ。

🙍🏾♂️ インドにも、同様の履物が見られる。

👱♀️ こんな下駄を履けば、転んでしまいそうになるわ。

👨💼 見た目は痛々しい。いったい、どんな歩行技術が要求されるのだろうか?

🙍🏾♂️ 日本人は、些細な事をわざと難しくしてしまう才能を持っている。それが、彼らの独自の魅力なのだ。

🙍♀️ ああ、あれでは足がめちゃくちゃになってしまいそう。

👱♀️ どうしてこれが快適だというの?全く見当がつかないわ。

👨💼 見た目は快適に見えるぜ。

👨💼 いや、これは、非常に安全性に欠ける。

🧑 あの靴で歩くのは、容易ではないだろ。

👨💼 これは伝統的な装いではなく、むしろ古代の装束に近い。

🧑 これは、忍者用の靴というべきものか?

🧑 自分で一足作ってみようかと、ふと思った。

🙍🏾♂️ どうしてこんな下駄を履いて歩けるのか?その大胆な勇気に脱帽だ。

🧑 それは、まるで小型の高床のようなものだ。

🙍🏾♂️ 地震への耐性が何か関係しているに違いない。

🧑 これが欲しいのだが、子供に先を越されてしまいそうだ。

👨💼 この履物が主流だった時代、街は非常に汚れていたのではないか。多くの国々では、露出した下水が通りを走っていた。たとえ泥に覆われていても、これらの靴は優れていたはずだ。

🙍♀️ 日本に住み、祭りにも参加した時でさえ、一本の木台のみのこのタイプは見かけなかった。常に二本、または大きく頑丈な角度のある基部を持つものばかりだったわ。

👨💼 危険だろ。😳☠️

🧑 もともとは、斜面や険しい山道を歩くための履物だった。

🧑 あれは、アニメのジョークだと思っていた。

👨💼 日本で3年間働いたが、路上でこれを履いている人は見たことがなかった。

👨💼 あのような、歩行を困難にし、転倒して顔を打つ恐れすらあるスリッパを使うくらいなら、むしろ裸足で歩く方がよっぽど賢明だろう。

🧑 足元で無意識に虫を踏み潰す可能性を減らすのだ。仏の知恵とも言えよう。

👨💼 この靴には、奥深い知恵が隠されている。一時これを履けば、バランス感覚は研ぎ澄まされ、脱いだ時には、より軽やかで、ぎこちなさも消えるに違いない。おそらく、姿勢も整うだろう。

👨💼 一生涯にわたり、バランスの極意を学ぶのだ。🙂

👨💼 現代において、果たしてこの種の靴を履くことに、どんな利点があるのだろう?

👱♂️ これこそ、見事なふくらはぎの鍛錬となるな。

🙍🏾♂️ 日本は、最も奇妙な発想を見せる国だな。

👱♂️ これこそ、ハムストリングを捻るには絶好の手段だ。

👱♂️ 日本は、世界一アキレス腱の故障が多い国なのだろうか?🤔

コメントは以上になります。

伝統文化や修行の一環としての価値を見出す声がある一方で、その歩行の難しさや実用性に疑問を抱く意見も見られましたね。特に、日本独特の「わざと難しくすることで鍛錬とする」発想に驚く声が多く、日本文化の奥深さを改めて感じた人も多かったようです。

また、他国の伝統的な履物と比較するコメントも多く寄せられ、日本以外にもユニークな履物文化があることを再認識する機会にもなったようです。

日本の一本歯下駄が「修行」という精神的な側面を持っている点が、他の履物と大きく異なる点として興味を引いたのかもしれませんね。

コメント