2025年、インドが日本を抜いて世界第4位の経済大国となったというニュースが、SNSを中心に大きな話題を呼んでいます。この出来事は一見、アジアの勢力図が変わるような衝撃的なニュースに思えるかもしれませんが、その背景にはもっと複雑で深い現実が広がっています。今回は、経済規模の数字だけでは語れないその真相を、丁寧に見ていきます。

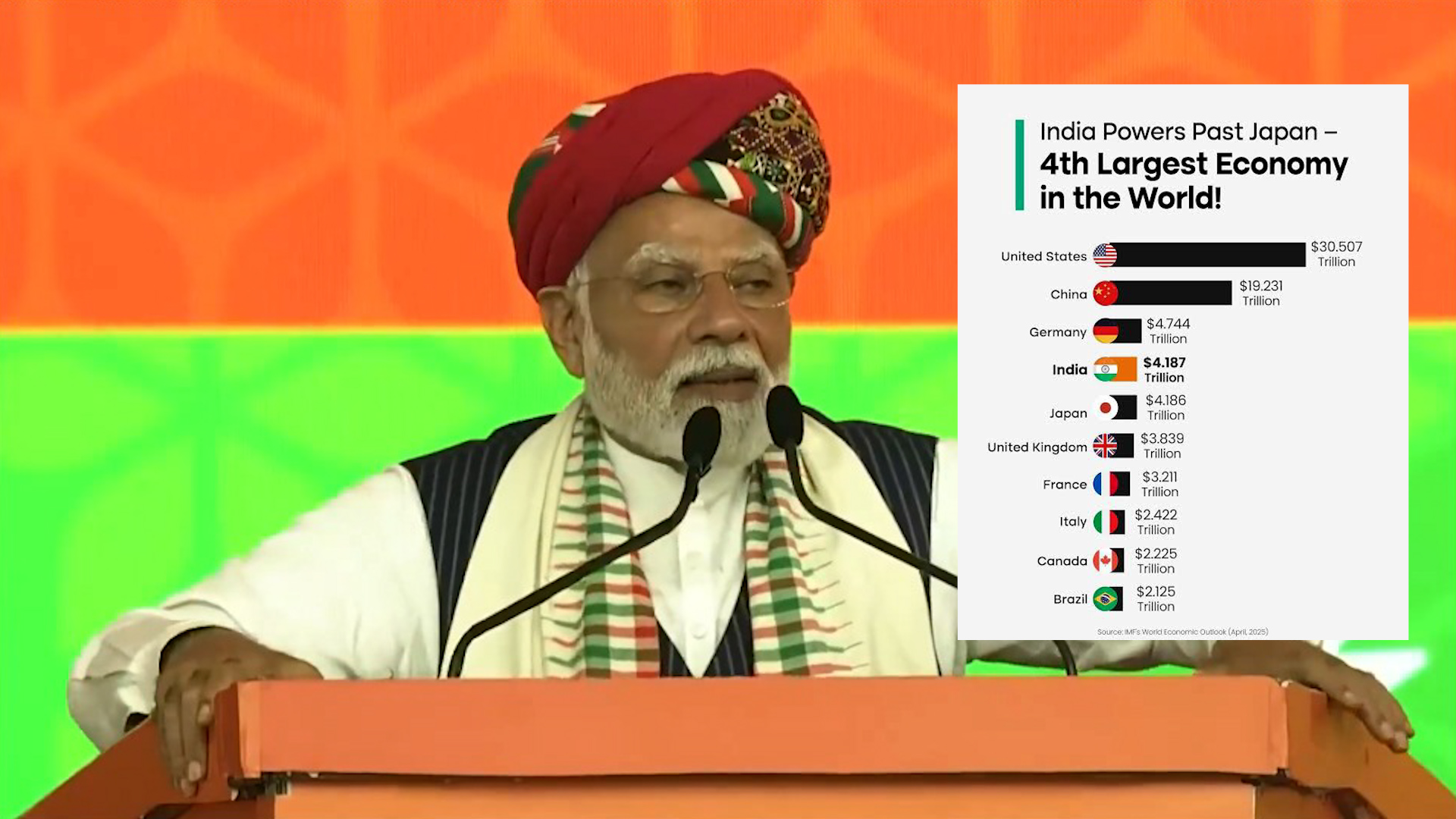

まず国際通貨基金、IMFのデータによると、2025年の名目GDPはインドが4兆3,398億ドル、日本が4兆3,103億ドルと予測され、インドが僅差で日本を上回る見通しです。これは従来の予想より1年早く、経済成長のスピードが加速していることを示しています。なぜインドがこれほどの急成長を遂げたのか?その答えは、「人口」と「構造改革」にあります。

インドは現在、14億人を超える世界最大の人口を持ち、その大半が若年層。つまり、今まさに人口ボーナス期に突入しているのです。加えて、2023年の実質経済成長率は7.8%。これは日本の1.9%を大きく上回る数字です。インド政府は外国企業の誘致や製造業の現地化を積極的に進めており、内需の拡大も強力な追い風となっています。

一方、日本が順位を落とした背景には、長年にわたる経済の低迷とデフレの影響、そして急激な円安があります。2024年には1ドル=160円を超える水準まで円が下落し、ドル建てで見た日本のGDPが大きく目減りすることになりました。また、すでに2023年にはドイツに抜かれて世界第4位から5位に転落しており、今回のインドの躍進は、いわばそれに続く形です。

しかし、SNS上では「経済規模だけで語るのは不正確だ」との声も上がっています。ある投稿では、「日本の一人当たりGDPは33,806ドル、インドは2,481ドル。これが全て。他のデータは無意味」と、強い言葉でその差を指摘しています。これはどういうことなのでしょうか。

GDPには、総額と一人あたりの2つの視点があります。総GDPは国の経済全体の大きさを示す一方で、一人あたりGDPは国民一人ひとりの豊かさを表します。インドは人口が多いため総GDPでは日本を超えましたが、生活水準という点では依然として大きな格差が存在します。たとえば、日本では共働きの核家族が一般的で、安定した社会保障も整備されています。一方のインドでは、貧困層や政府の支援を必要とする家庭も多く、インフラや教育、医療の面でもまだ発展途上にあるのが現状です。

つまり、「インドが日本を抜いた」という見出しは事実ではあるものの、それだけで両国の経済的な実力や国民の生活の質を比較するのは早計かもしれません。実際に、モディ首相が「インドは世界第4位の経済大国になった」と発言したことに対しても、「まだ予測段階にすぎない」とする冷静な見方も国内外で見られます。

今後、インドはさらに成長し、数年以内にドイツを抜いて第3位、さらには2050年にアメリカをも抜くという予測までありますが、それを実現するには、生活の質、教育、格差の是正といった課題にも真剣に向き合っていく必要があります。一方、日本もこのまま経済的な地位を譲るわけにはいかず、持続可能な成長戦略の再構築が求められています。

国のランキングだけでは測れない、本当の豊かさとは何か――。そんなことを考えさせられる今回のSNSでの投稿に対してたくさんのコメントが寄せられていましたので、その一部をご紹介します。

海外の反応

🙍♂️ インドの人口を劇的に急速に減らす計画がない限り、この“貧血”じみた7%のヒンドゥー成長率と、他国の成長率を上回るものの一人当たり所得やGDPが低い現状を甘受するしかない。2014年以降、インドのGDPは二倍に膨れ上がり、今や急速に加速しているというのに、一体何を考えているのか、それともただ呆けているだけなのか?

👨💼 全くその通りです。多くはウッタル・プラデーシュ州やビハール州出身で、これらの州の人口過多を受けて連邦政府が不公平な選挙区再編を●●しているのです。

👱♂️ 日本の家庭には共働きの子どもが二人いるわけではなく、そもそも子どもを持たないのです。それに…

(1)日本は70年間もの間、ガンジー一家に●っ●られてはいなかった。

(2)国を分断しようとする●●家的な政治家もいない。

(3)カーストや宗教に基づく予約制度もない。

(4)少数派に構う暇もないほど、彼らは無頓着だ。

👩💼 こんな事態に対抗する唯一の方法は、二人目以降の子どもへのば●●きをやめることだ。

👨💼 ご存じですか?日本ではコーヒー一杯が5ドル(約425ルピー)にもなるのに、こちらではわずか15ルピーですよ。

👱♂️ 日本の一人当たり所得は、規律と努力の結晶だよ。

👨💼 日本の高い所得は、家族が小さく、稼ぎ手が多いからこそだ。援助に頼る大所帯では、とても追いつけない。

👨💼 実に的確な指摘だ。これは単なる経済の話ではない、根深い人口構造の問題だ。

👩💼 経済通の皆さんへ――2005年の一人当たりGDPは、日本が37,812ドル、インドが710ドル。2013年は日本が40,898ドル、インドが1,438ドル。2021年は日本が40,058ドル、インドが2,250ドル。2023年は日本が33,834ドル、インドが2,484ドル。日本が後退する中、インドは着実に上昇している。

👨💼 PPPと一人当たりGDPこそが真の指標だ。日本は物価が非常に高い。政府の補助を合わせれば、低所得層でも資産を築けるインドとの差は明らかだ。

👨💼 日本の一人当たり所得が33,806ドルなのは、独立後にネール首相やコ●●レスが60年支配しなかったからに過ぎない。それが事実だ。

👱♂️ ええ、その通り。二人っ子家庭は税金を払い、11人子どもがいる家庭は制度を利用する。

👨💼 国家への貢献は誰にでもある。特定職業の高収入者が免税になっている現状にも目を向けるべきだ。

👨💼 日本の国債残高はGDPの235%だが、インドは80%。この点ではインドの方が健全だ。

🧑 日本と比べて生活費が桁違いに高いのも事実だよね。

👨💼 一人か二人の子どもは日本にとってもヒンドゥーにとっても悪影響だ。差が大きい一人当たり数値を目標にすべきだ。

🧑 日本はばらまきを信じない。ここには補助金だけで生きる人が多すぎる。

👨💼 日本での一食の最低コストは5ドル、一方インドでは0.3ドル。補助なしでもこの差は大きい。

👩💼 今こそ人口抑制法を制定すべき時だ。

👩♀️ 誰もが経済に参加しなければ、一人当たり所得の向上は望めないわ。

👨💼 政府は貢献しない人々に金を使うより、雇用を創出するプロジェクトに投資すべきだ。

👩♀️ ばらまきと予約をやめれば、米国以上の成果を出せると確信しているわ。

👩💼 一人当たりを持ち出してインドの正当な成長を否定する者は、日本の物価高をわざと無視している。

👨💼 日本は少子高齢化で働き手が減少している。それでも高い一人当たり所得を維持できる背景には、戦後の米国との協調と防衛費の抑制がある。

👱♂️ インドが日本を上回る一人当たりに達したら、また新たな統計を持ち出すさ。

🧑 余計な話かもしれないけど、一人当たりを比較するならPPPを使うべきだ。インドが20兆ドルの経済規模になっても、一人当たりGDPは米国や日本に及ばないよ。

👨💼 政府の基本的仕事は雇用創出だ。長年仕事がないか、あっても過度なノルマで苦しめられている。

👩💼 1.4億人の国と、我々の州一つの人口を比較するのは不公平だ。

👨💼 日本には予約制度がない。

🧑 自分で日本へ行ってみれば、このGDPの高さがどこから来るか分かるさ。

👨💼 どうか「人口が問題だ」という神話に振り回されるのはやめてくれ……分析してみなさい。人口は問題じゃない。先進国の多くが今、人口減少という課題に直面しているんだ。アジアのほとんども、ヨーロッパ全域も、オーストラリアも、南米も同じだ。自分の目で確かめてみろ。

👨💼 日本の一人当たりGDP36,000ドルはインド(2,800ドル)の13倍だ。インドは世界36位の経済大国で最も低い一人当たりGDPを抱えている。上位1%が富の41%を独占しているから、実質の一人当たり所得は2,800ドルにも届かず、おそらく1,500ドル程度(月1万円にも満たない)。これが成長だなんて冗談もいい加減にしろ。

👩💼 これはまだ物語の序章だ。購買力平価を考慮したGDPという概念を知らないのか?

👱♂️ 日本人は戦後命がけで働いて国を再建したというのに、こちらはカースト制度や宗教間の対立と戦ってきたのだ。

コメントは以上になります。

インドの経済規模が日本を上回ったという事実に対して、評価は決して一枚岩ではなく、多くの視点が交錯しています。

特に一人当たりGDPを重視する意見が圧倒的に多く、経済の「総量」ではなく「質」、つまり国民一人ひとりの生活水準や社会の成熟度に対する注目が集まっていました。

人口構造、教育水準、社会保障制度、そして政治的背景といった多角的な視点から、インドの成長を慎重に見極めようとする声が目立ちました。

一方で、日本の構造的課題を指摘しつつも、その経済的安定や生活コストに対する理解の深さも感じられ、両国に対するバランスの取れた視座が浮かび上がります。

国の順位や数値だけで語ることの危うさを、改めて突きつけられるような議論でした。

コメント